ブログ

「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン ~12月~」開催

あけましておめでとうございます。

新年早々、非常事態宣言が発令されました。

すでにホームページ上では告知しましたが、1月の交流サロンを中止いたしました。

2月以降は未定です。ご了承ください。

12月の交流サロンでは書籍の紹介を行いました。

進学や就労についての漫画が特に人気がありました。

貸し出しも可能になったとお伝えしましたら、子どもの学び方やSSTに関する書籍があるといいといった声があがりました。

今後の購入に関して検討させていただきたいと思います。

その後歓談となり、参加者の最近出来事や悩みを話し、情報交換をおこないました。

公立高校の見学の時期や進路決定の時期などについて情報提供もしました。

参加者のご感想

・高校の事や、皆さんのお話から色々学べ、とてもためになりました。

・悩みの共有ができて良かったです。本の事や進路など具体的なお話が良かったです。

・高校事情の変化について教えていただき勉強になりました。できればもう少し長く(詳しく)色々聞きたかったです。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン ~11月~」開催

11月12日(木)に「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン」を開催しました。

今回は4名の方にご参加いただきました。

また、今回初めて心理相談担当者も参加いたしました。

前半のアイスブレイクでは、ジェスチャーを使って誕生日順に並ぶ、といったコミュニケーションにチャレンジしてみました。

ジェスチャーは1月なら「1」と指を立てたり、寒い時期なら腕をさすって表現するなど、皆さん工夫をして相手に伝えていました。

後半はサイコロトークをしました。

皆さん、表情がほぐれて楽しそうでした。

応用行動療法に関する本と、着脱やお手伝いなど生活に関するスモールステップについて書かれた本を3冊ご紹介いたしました。

アンケートでは

今日はいつもより人数が少なくて色々しゃべれて良かったです。

本の紹介やジェスチャーなど楽しかったです。

おすすめの本も教えて頂いたので、読んでみたいとおもいました。

とご意見いただけました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

講座「発達デコボコがある子の進路選択とは ~地域の中でいきいきと暮らしていくために~」開催

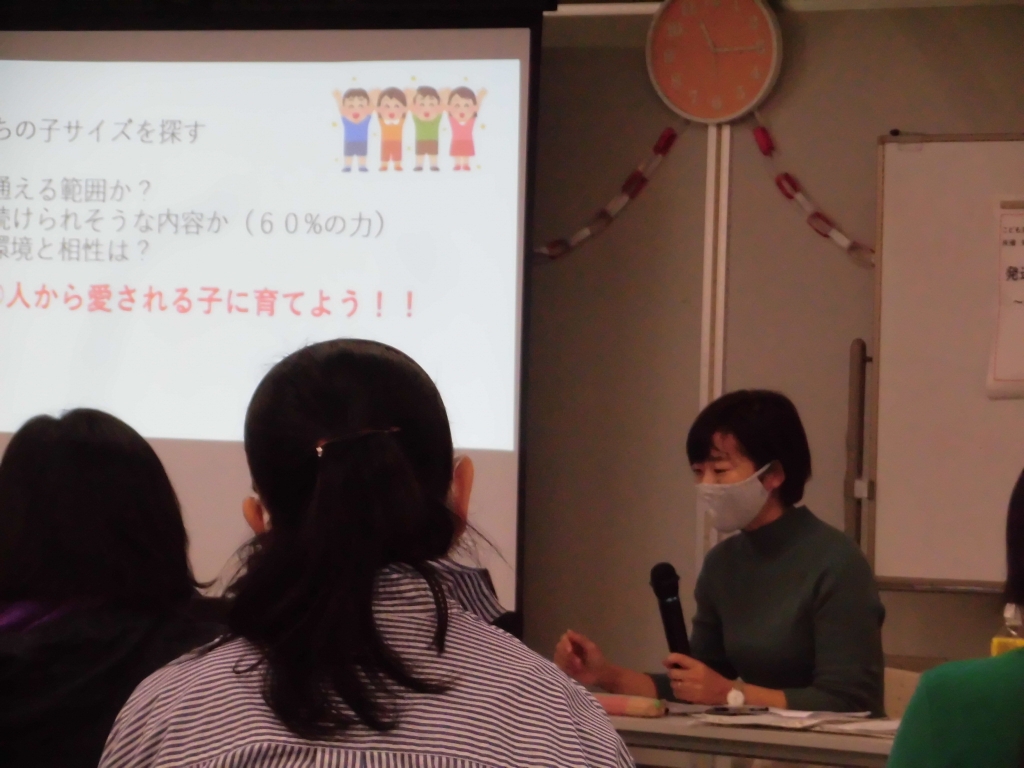

10月31日(土)に講座「発達デコボコがある子の進路選択とは ~地域の中でいきいきと暮らしていくために~」を開催いたしました。

今回は瀬谷区発達障害理解啓発グループ ant mama 代表 の 八木澤 恵奈 さん にお越しいただきました。

保護者の方はもちろん、支援に関わっていらっしゃる地域の皆さまも含め、25名の方がご参加くださいました。

自閉症スペクトラム障害がある息子さんを育ててきた八木澤さんに、幼少期の子育てから、大人になるまでに整えたほうがいい事、やっておいて良かったことに焦点を当て具体的なエピソードと共に語っていただきました。

年金は実際に申請する上でのタイミングや、準備についてポイントを絞って話され、質疑応答でも申請の具体的な記入についての質問がありました。

講座終了後は講師に直接質問したい方や、講師持参の手作り支援グッズに人が集まり、物を無くしやすい子の工夫について参加者同士で話が弾んでいました。

アンケートに記載されていた感想を一部抜粋します。

・年金のこと、就労のこと、ためになりました。

・支援者としてヒントとなる話だった。

・本人の好きなこと、得意なことを日常生活から探すというお話がとても響きました

・寄り添い方について、とても学びになりました

・進学、就労そして親亡き後の暮らしを安心して考えていけるよう、いかに学齢期が大切であるかをあらためて感じました

・発達障害や障害のある子の具体的なこと、進路や年金といったことを初めて聞くことができました

講師の八木澤様、ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

話し手

八木澤 恵奈 氏

横浜障害児を守る連絡協議会 副会長

瀬谷区発達障害理解啓発グループant mama代表

アントママとは…

わが子たちが親亡き後も地域で暮らすには周囲の理解が不可欠なことを実感。

「みんな違ってあたりまえ」の話として、仲間と一緒に地域住民や小学校の福祉教育講座を中心に啓発活動をしています。

↓アントママのパンフレットです。

「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン ~10月~」開催

10月14日(水)に「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン」を開催しました。

今回は8名の方にご参加いただきました。

前半は1テーブルは中学進学について、もう1テーブルは学校についてお話しました。

後半は趣向を変え、保護者自身のことを語るサイコロトークをしました。

「子どもの困り事を共有できて良かったです。サイコロトークも楽しかったです。」

「今日は親自身の話が聞けて、皆さんと打ち解けられた気がして嬉しかったです。明るい話も多く気分転換になりました。」

と言った感想を頂けました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン」開催

9月18日(金)に「発達障害のある子どもの子育て 交流サロン」を開催しました。

今回も10名の方にご参加いただきました。

テーブルを2つに分け、1つは中学にむけて進路の話、中学校生活の話をしました。

もう1つのテーブルでは、地域の交流についてお話しました。

今後のリクエストに、タイプ別の話や同学年の子の保護者と話をしたいと頂きましたので、検討していきたいと思います。